В глубине сада стоял старый сучковатый замшелый пень от большого каштана. В этом же саду любил играть один мальчик....

Точная копия иконы, написанной в 1912, с частицей мощей прп.Серафима хранится в Серафимовской церкви, устроенной в монастырской стене у Святых врат. Там же хранятся четки, частичка мантии и часть камня, на котором угодник Божий молился в течение 1000 дней.

Храм Казанской иконы Божией Матери

14 июня 1872 года Военный Совет Кавказкой армии разрешил возводить на Кубани 2 новые станицы, одна из них на месте бывшего татарского поселения Татарские Ады под названием «Ясенская». В 1863-1864 годах татарское население переселилось в Турцию, а сюда пришли казаки из малоземельных станиц Кубани.

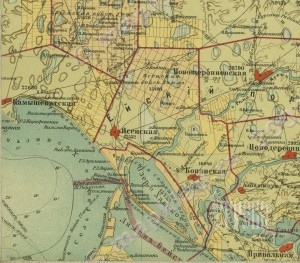

Фрагмент карты 1902 г. со ст.ЯсенскойМесто положение станицы выбрано было удачно. Она расположена в юго-восточной части Ейского полуострова на Кубано-Приазовской низменности вблизи от маловодной, местами пересыхающей речки Ясени, в 38 км от города Ейска.

Фрагмент карты 1902 г. со ст.ЯсенскойМесто положение станицы выбрано было удачно. Она расположена в юго-восточной части Ейского полуострова на Кубано-Приазовской низменности вблизи от маловодной, местами пересыхающей речки Ясени, в 38 км от города Ейска.

Заселение станицы добровольными переселенцами началось с весны 1873 года и окончилось осенью 1873 года с численностью населения 1316 человек на 227 дворов.

Невдалеке от станицы Бейсугской лиман соединяется с морем узким проливом (Ясенское гирло). Здесь у так называемой Переправы, море настолько глубоко, что позволяет приставать к берегу даже большим морским баржам. Этим обстоятельством умело воспользовались некоторые предприниматели — греки Креэзи и Архангелов, и поставили на Переправе, на безлюдном морском берегу, амбары для хлебных ссыпок. Дело пошло быстро в гору. В летнее время здесь занимались нагрузкой хлеба на баржи, до 3-4 тысяч рабочих. Зимой, с закрытием навигации, работы прекращались, и местечко совершенно пустело. Первыми постоянными жителями были Моргун, Скобара, Коцеба.

Однако после проведения железной дороги к Ейску коммерческое значение этого пункта утрачено. Теперь на месте амбаров расположен небольшой поселок Ясенская переправа.

Православные казаки, заселившие станицу, организовали молитвенный дом. А 21 июля 1878 года разрешено построить в станице Ясенской деревянную церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы.

В 1884 году на деньги, собранные приходом построена из дерева на кирпичном фундаменте 4-х главая вместительная церковь. Освящена в 1885 году во имя Казанской иконы Божией Матери. Причт: 1 священник и 1 псаломщик. За ними было закреплено 105 десятин земли.

Первым священником стал отец Петр Кондратов, переведенный сюда из Никольской церкви станицы Новощербиновской. 14 мая 1887 года о.Пётр награжден набедренником.

С 1884 года псаломщиком при храме служил Иван Андриевский, а церковным старостой на несколько трехлетий подряд избирался казак Карп Бойко.

17 декабря 1886 года разрешено употребить старый молитвенный дом на станичное училище с обязанностью взноса обществом стоимости дома и обращения полученной суммы за дом в неприкосновенный капитал впредь до открытия церковно-приходской школы.

Школа была открыта в январе 1887 года и помещалась с 15 учениками в тесной церковной сторожке. Учительствовал в ней с открытия при помощи вольнонаемных лиц псаломщик Андриевский с образованием из среднего отделения духовного училища и без всякой подготовки к учительству. Содержалась школа на средства, изыскиваемые духовенством, при пособии от общества.

В 1894 году заведующим школой был следующий священник Свято-Казанского храма – Порфирий Кумпан. Учителем оставался псаломщик Иван Андриевский.

Внутренняя обстановка школы была проста, но достаточна и удовлетворительна. Она состояла из ученических парт, классной доски, шкафов для библиотеки и учительского стола. Планировалось строительство школьного кирпичного здания к 1985-6 году.

Жители станицы жертвовали на содержание школы деньги, книги и все необходимое. Так, например, в 1900 году Ейское отделение Епархиального Училищного Совета выражало благодарность купцу Георгию Николаевичу Криэзи и хорунжему Артемию Мотлашу за пожертвования на нужды церковно-приходской школы станицы Ясенской.

В 1907 году причт Свято-Казанского храма состоял уже из 2 священников, 1 диакона и 2 псаломщиков. Земля – 105 десятин, распределялась паями, а второму священнику полагалось дополнительно 38 десятин земли.

Для церковно-приходской школы было построено кирпичное здание с квартирой для учителя.

16 марта 1907 г. настоятелем храма по благословению Преосвященнейшего Агафадора, архиепископа Ставропольского и Екатеринодарского, согласно прошению, назначен о.Димитрий Гливенко. Отец Димитрий жил со своей семьей — женой и двумя детьми на квартире, т.к. собственной недвижимости не имел.

Причт церкви в честь Казанской иконы Божией Матери состоял из настоятеля, о.Димитрия Гливенко, штатного священника о.Василия Туткевича, диакона о.Николая Пелих, псаломщика Ивана Павловича Андриевского и второго псаломщика Андрея Николаевича Критского.

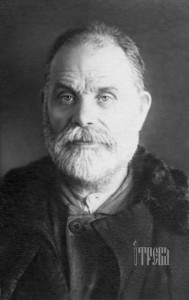

Священник Димитрий Гливенко. Москва. Тюрьма НКВД. 1938 годОтец Димитрий состоял заведующим и законоучителем при церковно-приходской школе. Также состоял законоучителем в мужском училище МНП с 1909 г.

Священник Димитрий Гливенко. Москва. Тюрьма НКВД. 1938 годОтец Димитрий состоял заведующим и законоучителем при церковно-приходской школе. Также состоял законоучителем в мужском училище МНП с 1909 г.

18 марта 1909 года отец Дмитрий награжден правом ношения набедренника архиепископом Ставропольским и Екатеринодарским Агафодором.

Продолжал духовное образование в Духовной Академии, но закончить ее ему не удалось. Экстерном учился на философском факультете Дерптского университета, совмещая учебу со священническим служением.

В 1911 г. о.Димитрий переменил место службы на город Кисловодск Терской области.

22 марта 1938 г., в день памяти Сорока мучеников Севастийских о.Димитрий Гливенко был расстрелян на Бутовском полигоне.

Священномученик священник Димитрий Гливенко канонизирован Архиерейским Собором Русской Православной Церкви, 13-16 августа 2000г. для общецерковного почитания.

21 августа 1911 года о.Николай Кандауров рукоположен во священника к Казанской церкви станицы Ясенской и назначен законоучителем в Ясенское мужское училище. А в 1919 году отец Николай был переведен на новое место служения настоятелем храма в станице Воздвиженской.

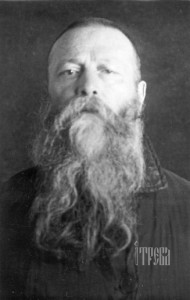

Священник Николай Кандауров. Москва. Тюрьма. 1938 годПротоиерей Николай Кандауров был расстрелян 17 февраля 1938 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Священник Николай Кандауров. Москва. Тюрьма. 1938 годПротоиерей Николай Кандауров был расстрелян 17 февраля 1938 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик протоиерей Николай Кандауров канонизирован 20 августа 2000 года Архиерейским Собором Русской Православной Церкви для общецерковного почитания.

В начале апреля 1922 года началась кампания по изъятию церковных ценностей на Кубани. В ходе этой кампании были разграблены и разрушены многие храмы.

К концу 1930-х годов большинство из оставшихся в живых священнослужителей находились в тюрьмах, лагерях и ссылке. Церковная организация была разгромлена. По всей России сохранилось не более 100 (по другим источникам несколько сотен) соборных и приходских храмов. Не осталось ни одного монастыря, казалось, что и дни России уже сочтены.

В полной мере испытала на себе иго богоборчества и православная Кубань. Нелегкая доля выпала духовенству приходов и тем из прихожан, которые не приняли безбожия в свои сердца и остались среди верных церкви и Родине. Их расстреливали по приговору Кубчерчека, рубили шашками, бросали в тюрьмы и лагеря…

По словам жителей станицы, Свято-Казанский храм был разрушен и разграблен в начале 1934 года. На его месте остался лишь купол с крестом. Позднее его перенесли на станичное кладбище, где он разрушился.

Перед началом Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. казалось, что Русская Православная Церковь доживает последние дни. Однако несмотря на антирелигиозный террор более половины населения страны признавало себя православными верующими.

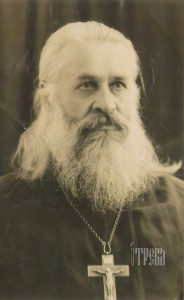

протоиерей Лев Нестерович СидоренкоВ 1943 г. церковь в ст.Ясенской была открыта. Прихожанам выделили помещение, которое своими силами приводили в порядок, украшали, благоустраивали. С августа 1943 по 14 октября 1959 года настоятелем был назначен протоирей о.Лев (Сидоренко). Жители станицы вспоминают о нем с большим почтением. Вспоминают, что о.Лев приехал в станицу и устроился садовником, не открывая первое время своего сана, опасаясь гонений.

протоиерей Лев Нестерович СидоренкоВ 1943 г. церковь в ст.Ясенской была открыта. Прихожанам выделили помещение, которое своими силами приводили в порядок, украшали, благоустраивали. С августа 1943 по 14 октября 1959 года настоятелем был назначен протоирей о.Лев (Сидоренко). Жители станицы вспоминают о нем с большим почтением. Вспоминают, что о.Лев приехал в станицу и устроился садовником, не открывая первое время своего сана, опасаясь гонений.

После войны власти пытались запретить о.Льву служение, но прихожане храма отстояли: «не отдадим нашего батюшку!».

В 1959 году священником был назначен иеромонах Евгений, прослуживший в станице до 62 года.